Unser Bauchhirn

Der Darm kann mehr als nur verdauen – er hat ein eigenes Nervensystem. Weil es ähnlich komplex ist wie unser Gehirn, wird es auch als „Bauchhirn“ bezeichnet.

Der Darm hat ein eigenes Nervensystem

Die Vorstellung, der Darm sei ein reines Verdauungsorgan, ist lange überholt. Denn heute weiß man zum Beispiel, dass ein großer Teil unseres Immunsystems im Darm lokalisiert ist. Dass der Darm sogar über ein eigenes Nervensystem verfügt, hat dazu geführt, dass eine besondere Forschungsdisziplin entstanden ist: die Neurogastroenterologie. Sie untersucht die Interaktionen und Störungen zwischen Gehirn, Rückenmark und dem sogenannten „Bauchhirn“. Welche Rollte die Darmflora dabei spielt, erfahren Sie hier.

Unser Bauchhirn – was ist das eigentlich genau?

Mit den populären Begriffen „Bauchhirn“, „Darmhirn“ oder „zweites Gehirn“ wird das sogenannte enterische Nervensystem (ENS) bezeichnet, das den gesamten Verdauungstrakt durchzieht. Dabei handelt es sich um ein komplexes Geflecht aus 100 bis 150 Millionen Nervenzellen. Die beiden Hauptkomponenten des ENS sind zwei Nervengeflechte, die in verschiedenen Schichten der Darmwand lokalisiert sind:

- Plexus myentericus (Auerbach-Plexus)

- Plexus submucosus (Meissner-Plexus)

Sie sind sozusagen die „Steuerzentrale“ der Verdauung: Sie regulieren zum Beispiel die Durchblutung im Verdauungstrakt und die sogenannte „Darmmotilität“. Dabei handelt es sich um die Eigenbewegung des Darms, die dazu dient, den Nahrungsbrei zu durchmischen und weiter zu transportieren.

Der Parasympathikus, der auch als „Ruhe- oder Erholungsnerv“ bezeichnet wird, aktiviert die Vorgänge, die für die Verdauung wichtig sind – zum Beispiel die Darmmotilität und die Zellen, die für die Abgabe von Verdauungssäften und die Aufnahme von Nährstoffen verantwortlich sind.

Der Sympathikus ist der Gegenspieler des Parasympathikus: Er wird bei körperlicher Belastung oder in Stresssituationen aktiviert und versetzt den Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft. Im Gegenzug drosselt er die Verdauungsfunktionen.

Gut zu wissen: Heute gilt die Darmflora ebenfalls als eine zentrale Komponente des Darmhirns.1

Die Darm-Hirn-Achse –

wie Darmhirn und Kopfhirn kommunizieren

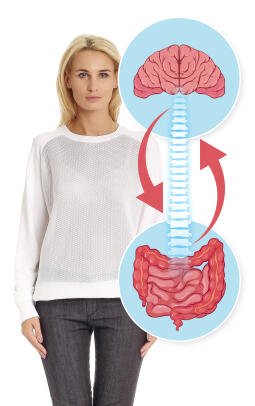

Mit dem Begriff Darm-Hirn-Achse wird die Verbindung beschrieben, die zwischen dem Verdauungstrakt und dem Gehirn, genauer gesagt, dem zentralen Nervensystem (ZNS) besteht. Zwischen „Kopfhirn“ und „Darmhirn“ besteht offenbar ein reger Austausch – und: Die beiden Nervensysteme können sich gegenseitig beeinflussen.

Hinlänglich bekannt ist, dass psychische Faktoren wie etwa Stress und Ärger im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen schlagen und zu Verdauungsbeschwerden führen können. So können akute Stress- und Angstsituationen zu Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit oder gar Durchfall führen. Dauerstress kann hingegen Verstopfung und Magengeschwüre hervorrufen. Das „Kopfhirn“ schickt also ganz offensichtlich Signale in den Bauch, die dort zu verschiedenen Veränderungen führen.

Relativ neu ist die Erkenntnis, dass der Darm in dieser Kommunikation alles andere als ein reiner „Befehlsempfänger“ ist, sondern auch Signale in Richtung Hirn verschickt.

Für diesen Austausch werden unter anderem die Nervenverbindungen zwischen Bauch- und Kopfhirn genutzt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der sogenannte Vagusnerv, der die Tätigkeit fast aller inneren Organe reguliert. Er fungiert quasi als „Datenautobahn“ zwischen Oberstübchen und Bauch.

Gut zu wissen: Erstaunlich ist, dass die Nervenverbindungen zwischen Darm und Hirn zu 90 Prozent aus aufsteigenden Nervenfasern bestehen, die Signale aus dem Bauch zum Gehirn leiten. Nur 10 Prozent der Nervenfasern geben Informationen in die andere Richtung – also vom Hirn zum Darm – weiter.

An der Kommunikation zwischen Darm und Kopfhirn wirken neben den Nervenverbindungen auch Botenstoffe wie zum Beispiel Neurotransmitter oder Hormone sowie kurzkettige Fettsäuren mit. Auf diese Weise kann offenbar der Zustand des Darms auch das seelische Wohlbefinden beeinflussen.

Darmbakterien & Psyche – wie hängt das zusammen?

Die Darmflora ist ebenfalls in die Kommunikation zwischen Bauch und Kopf eingebunden: So produzieren zum Beispiel Laktobazillen und Bifidobakterien, die zu den darmfreundlichen Bakterien zählen, Substanzen, mit denen sie sozusagen „mitreden“ können. Zum Beispiel den Botenstoff GABA (Gamma-Amino-Buttersäure) und Serotonin, das auch als „Glückshormon“ bezeichnet wird.

Bei Gamma-Amino-Buttersäure handelt es sich um ein wichtiges Signalmolekül im Nervensystem, das den emotionalen Teil unseres Gehirns, das limbische System, im Gleichgewicht hält. Bei Stressreaktionen hat GABA einen beruhigenden Effekt und wirkt entspannend und angstlösend. Bei ADHS zum Beispiel besteht offenbar ein Mangel an GABA.

Auch Serotonin ist ein wichtiger Botenstoff im Nervensystem, den wir brauchen, um uns glücklich und satt zu fühlen. Wie man heute weiß, wird Serotonin nicht nur im Gehirn, sondern zu etwa 90 Prozent im Darm gebildet. Damit der Körper das „Glückshormon“ mit appetitzügelnder Wirkung herstellen kann, braucht er die Aminosäure Tryptophan – und diese wird von den darmfreundlichen Bidifobakterien produziert. Auf diese Weise kann offenbar der Serotonin-Spiegel im Darm beeinflusst werden.

Die Zusammensetzung der Darmflora kann demnach unsere Psyche und unseren Gemütszustand beeinflussen. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass in Forscherkreisen mittlerweile der Begriff „Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse“ genutzt wird. Oder man bezeichnet die Darmbakterien, die mit dem Gehirn „sprechen“ gar als „Psychobiom“.

Gut zu wissen: Die Erkenntnis, dass die Verbindung zwischen Hirn und Darm auch in die andere Richtung funktioniert, ist für die westliche Denkweise relativ neu. In den Ländern des Fernen Ostens hingegen wird der Darm schon seit jeher als Sitz der Seele und Zentrum psychischer Kraft gesehen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind jedoch noch viele Fragen offen, denen in Studien nachgegangen werden muss.

Psychischer Stress und seine Auswirkungen auf den Darm

Seit den 1990er Jahren wird der Einfluss von Stress auf Erkrankungen des Verdauungssystems intensiv untersucht. Schädlich ist insbesondere Dauerstress, von dem sich Körper und Geist nicht erholen können.

- In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Stress die Eigenbewegung des Darms (Motilität) beeinflusst. Eine erhöhte Darmmotilität – zum Beispiel aufgrund einer akuten Stresssituation vor einer Prüfung – kann „Angst-Durchfall“ auslösen. Chronischer Stress kann dagegen die Darmbewegung verlangsamen und Verstopfung (Obstipation) begünstigen.

- Bei Menschen mit Angststörungen wird oft eine gesteigerte „Transitzeit“ beobachtet, was in einer häufigeren Darmentleerung resultiert. Bei depressiven Menschen hingegen ist die „Transitzeit“ oft verlängert.

- Stress kann die viszerale Wahrnehmung steigern. Damit ist die Wahrnehmung der Vorgänge im Bauchraum gemeint.

- Stress macht die Darmwand durchlässiger – die Darmbarriere verliert so ihre Funktion als Schutzwall.

- Stress kann bei chronischen Darmerkrankungen die Symptome auslösen oder verstärken.

- Dauerstress beeinträchtigt auch die Darmflora: Schlechte Keime können sich ungehindert vermehren. Diese wiederum können unsere Psyche negativ beeinflussen.